一到寒暑假,中国父母都在常见头疼需不需要给孩子报辅导班、补习班?报多少适合?看看满大街的学习辅导机构,你就了解父母有多焦虑。不少父母为了孩子的学习搞得疲于奔命,甚至其中一人辞掉工作专门陪孩子学习。

为何大家的父母明明了解补习班对孩子成长帮助不大,还是乐此不疲,是由于他们集体患上了教育焦虑症。而产生这样的情况是什么原因有以下几种:

1、手表定律,让父母陷入两难的焦虑

森林里生活着一群猴子,天天太阳升起的时候它们外出觅食,太阳落山的时候回去休息,日子过得平淡而幸福。

一名游客穿越森林,把手表落在了树下的岩石上,被猴子猛可拾到了。聪明的猛可非常快就搞清了手表的作用,于是,猛可成了整个猴群的明星,每只猴子都向猛可请教确切的时间,整个猴群的作息时间也由猛可来规划。猛可渐渐打造起威望,当上了猴王 。

做了猴王的猛可觉得是手表给自己带来了好运,于是它天天在森林里探寻,期望可以拾到更多的表。功夫不负有心人,猛可又拥有了第二块、第三块表。

但出乎猛可的意料,得到了三块手表的猛可有了新的麻烦,由于每块手表的时间显示的都不相同,猛可不可以确定哪块手表上显示的时间是正确的。群猴也发现,每当有猴子来问时间时,猛可一直支支吾吾回答不上来。猛可的威望大降,整个猴群的作息时间也变得乱七八糟。

只有一块手表,可以了解时间;拥有两块或两块以上的手表并不可以告诉一个人更准确的时间,反而会让看表的人失去对准确时间的信心。这就是著名的手表定律。

日常大家的父母也饱受手表定律的困扰,由于孩子是一个家庭的将来,而大家的父母多数又缺少家庭教育经验。伴随资讯的发达,父母会陷入一种选择的焦虑中,各种各样甚至完全相反的教育观念充斥着各种互联网和平台,譬如说有些倡导快乐教育,而有些则倡导进行严格管教;有些倡导素质教育,有些倡导为了追求优质的教育资源,就需要依据应试教育来,让孩子吃点苦以后才能有出息。而每一种看法好像都还挺有道理,这让父母到底该听哪个的?

家庭内部也受手表定律的困扰。不少的家庭教育观念不同,譬如说父亲倡导快乐教育,母亲倡导严格管教,有时长辈还会来掺和一脚,孩子也不了解到底该听哪个的。

2、相互比较导致输在起跑线上的恐慌心理

看着身边其他孩子的父母纷纷给孩子报各种补习班、辅导班,让多数父母心中纠结不已。报吧,有效果不好,甚至担忧起反用途;不报吧,又担忧我们的孩子被其他的孩子拉开距离,输在起跑线上。这种纠结困扰着绝大部分父母。

有位父母就跟我说起过,他本来是想让孩子度过一个开心的童年,但不少身边的朋友从幼儿园就开始给孩子报什么舞蹈班、钢琴班,而这类孩子经过肯定的时间,也确实在风韵上表现出对自己孩子的优势。于是心中万分纠结,不逼着孩子去上这类班,是否对孩子不负责任?

美国一个大学过去做过一个实验,把175个孩子分成两组,一组由爸爸妈妈根据一般条件进行教养,另一组从三个月开始进行早期教育。之后,每15个月测验一次,他们发现同意超前教育和练习的孩子的IQ平均高出15个点,但这并不可以以此得出这种早期教育的优势,能一直维持下去的结论,拥有这种优势的儿童在进入四年级时,渐渐丧失了这种优势,而同意爸爸妈妈先按部就班教养的孩子,一般都能赶上来。但进行超前教育的孩子,牺牲了他们的童年和快乐。

孩子的学习成长是一个渐进的过程,作为父母根本不必焦虑,要紧的是要科学规划好孩子的成长路径,在不一样的阶段培养好孩子的不同能力。孩子的学习成长是长跑,而不是短跑,所以即便孩子输在了起跑线上,也势必是终点线上的大赢家。

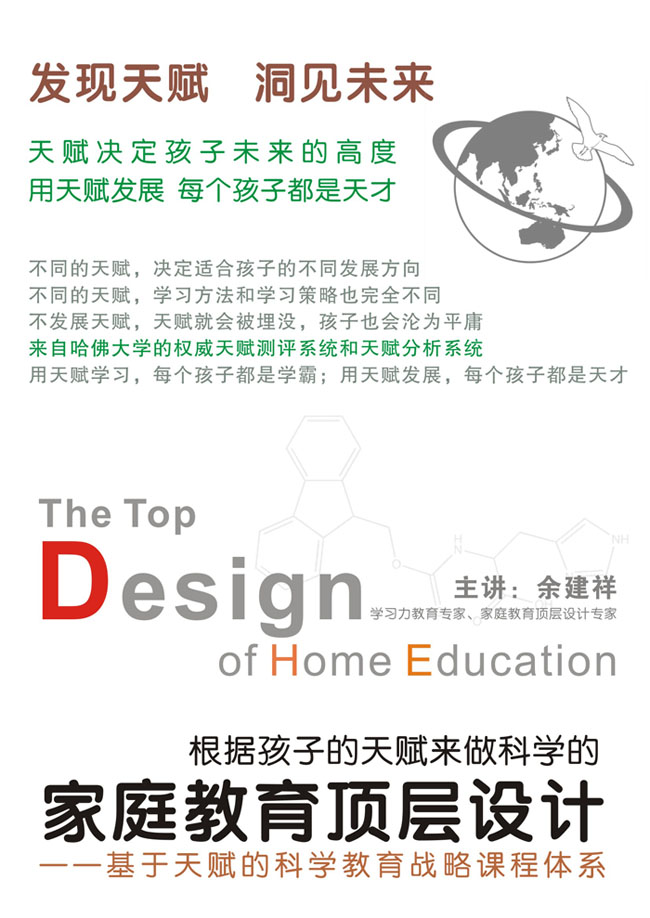

3、父母缺少对孩子教育的长远规划是导致教育恐慌心理的最根本缘由

导致父母教育焦虑和恐慌心理的根本缘由就是他们对孩子的教育是没系统规划的,没顶层设计的。大家了解,造一栋房屋都需要有设计图纸才能施工,而大家日常的家庭教育,就好似没图纸,就找几个人来进行施工造房屋,最后造出的房屋连自己都不了解将来会是什么样的一栋房屋。

日常多数学生高考考试结束了还不了解自己该报什么专业;不少父母在幼儿阶段就给孩子报了无数兴趣班:舞蹈班、绘画班、阅读班、钢琴班、围棋班大多半途而废,最后父母也没搞了解自己孩子的天分到底是什么。不知道孩子,不可以依据孩子的潜力科学规划孩子的成长路径,教育的盲目性常见存在父母当中。这一方面浪费了父母很多的教育支出,其次也错失了孩子培养的最好机会。